Calme et triste

Le concerto de clarinette, comment vivre sans ?

Lui n’a pas pu vivre avec.

Ce n’était pourtant pas ce concerto qui, ce jour-là, m’avait procuré un titre en résonance avec un tel constat, mais certain quatuor, par son mouvement lent, qu’il me semblait avoir déjà entendu.

Ce ne pouvait être qu’un faux souvenir : comment aurais-je pu, sans cela, conserver de son auteur l’image que je m’en étais toujours faite, celle, emperruquée comme il sied au service des grands, et aux pages de couverture des partitions modernes de ses œuvres, d’un compositeur digne de respect, d’admiration même, mais davantage pour sa figure personnelle, pour sa place dans l’histoire de la musique, de ses genres et de ses formes, que pour son œuvre même, que je n’étais pas encore arrivé à trouver plus que propre, bien troussée, gentillette, agréable à entendre lorsqu’on a autre chose à penser ?

Je croyais maintenant avoir soudain la révélation d’un chant dont ceux qui gagnent leur vie à parler musique se plaisent à rappeler qu’il faisait pleurer le père de Felix Mendelssohn.

Une des racines de l’émotion du moment, de la surprise qu’elle accompagnait, comme de mon indifférence antérieure, c’était sans doute justement, d’abord, le caractère paternel de ces images associées, avec sa descendance musicale, sa propre attitude envers ses successeurs, la filiation et les affiliations reconnues par eux. C’était sans doute aussi, davantage encore que l’indifférence, le rejet qu’on éprouve à l’égard du père, avec la tristesse qu’en comporte la redécouverte tardive.

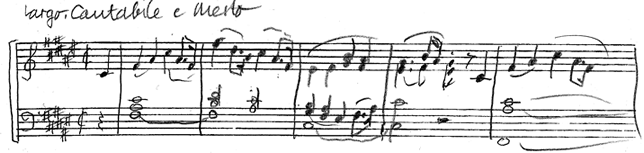

Incipit de la réduction pour piano, de la main d'Olivier Bardet : J. Haydn, 5e Quatuor, Op. 76, 2e mouvement.

Incipit de la réduction pour piano, de la main d'Olivier Bardet : J. Haydn, 5e Quatuor, Op. 76, 2e mouvement.

Lent, chantant, et triste.

C barré : deux temps, deux blanches, valant quatre noires.

Fa dièse majeur : que d’altérations !

C’est d’abord, appuyée sur la base stable de la pédale des autres instruments, l’ascension du premier violon énonçant les notes triomphales de l’accord de quarte et sixte, pour redescendre, rebondir, puis venir se poser sur l’accord de dominante : ce thème, hymne de ferveur et de sérénité, ce pourrait être, lui aussi, celui du soleil levant.

Chantant et triste : comment le bonheur peut-il être triste ?

Le motif se répète, tonique passée à l’octave inférieure, pour se prolonger en une clausule permettant de retrouver l’accord de tonique.

Le soleil pourtant ne se lève pas deux fois.

Deux blanches, quatre noires, qui ne font que deux temps.

Qu’est-ce qui n’a qu’un temps ?

Un sujet ne va pas sans son autre : c’est, maintenant, comme greffé sur le premier, une marche, des pas réguliers, assurés, décidés, paisibles pourtant, s’étendant plus longuement, prenant comme à revers le premier énoncé, non sans lui faire écho, une fois en majeur comme tout à l’heure, pour, après un détour fugitif par la relative mineure, se retrouver en ut dièse majeur.

Qu’est-ce qui n’a qu’un temps ?

Les premiers pas ne font pas la différence, ils ne laissent pas de trace, on trouve rarement quelqu’un pour vous les raconter.

Après vient l’avenir, et les interrogations qui l’inquiètent.

Quand ai-je commencé d’avoir un passé ?

Le jour, peut-être, de mon quatrième anniversaire.

Il y avait un gâteau, ce n’était pas tout à fait nouveau : « la dernière fois » (c’est ce qu’on me disait) « tu étais sur les genoux de Mamitou », il y aurait une autre fois, d’autres fois.

Quand ai-je cessé d’avoir une arrière-grand-mère ?

Quand ai-je fait mes premiers pas ?

Quand ai-je commencé d’avoir une histoire ?

Après la modulation fugitive en ré dièse mineur, s’introduit le contrepoint prolongé des deux thèmes.

Ce qui fait la tristesse du bonheur, ce n’est pas tant qu’il soit indicible, c’est qu’il ne va pas sans mélange. Le son pur n’a rien à dire à personne, la couleur pure est froide comme la mort.

Le triomphe ne va pas sans hécatombe, sans sacrifice, celui des possibles, celui des choix opérés pour se trouver dans cet état.

L’année de l’Opus 76 est aussi celle de Rivoli.

Les arcs de triomphe illustrent en ombres portées, avec la liste des victoires qu’ils commémorent, celle de ses victimes.

Le fleuve creuse son lit, s’alimente des eaux qui se mêlent à lui, s’y unissent en se contrariant, il suit son cours et poursuit son discours, s’accorde et se discorde, en se recordant.

L’année de la terminale, pendant la première semaine des vacances de printemps, nous avons, Cédric, Michel, et moi, parcouru la Lozère à vélo, peiné à franchir les cols, nous rafraîchissant à traverser les vallées, redoublant d’efforts pour regagner d’autres plateaux.

Après un point d’orgue sur l’accord de dominante d’ut dièse mineur, l’hymne inaugural revient en mi majeur, produisant pour quelques mesures, par cette modulation à la tierce, un effet triomphal de surmajeur, avant une rapide rechute en mineur, suivie de la retombée dans des harmonies creuses, puis, bientôt, un nouveau point d’orgue sur l’accord de dominante de sol mineur.

Il faut bien s’arrêter, il faut marquer l’arrêt de temps à autre.

La tristesse du bonheur, ne serait-ce que la déception fatale du désir satisfait ?

Ce qu’il y a de triste dans le bonheur, c’est sa fragilité bien sûr, mais si ce n’était que cela ! De la tristesse, il y en a dans sa tranquillité même, dans l’absence, en elle, des bonheurs précédents, et aussi de toute la côte qu’il a fallu gravir pour en arriver là.

Quand nous avons traversé la région avec Sandrine, douze ans plus tard, je n’ai pas retrouvé la grange où nous nous étions fait héberger le soir de Pâques. C’était en novembre, l’herbe était plus verte qu’en été, plus luisante en tout cas, humide comme l’asphalte sur lequel, entre temps, une autre année, Michel a dérapé, près du ravin.

Il faut marquer l’arrêt de temps à autre : des accidents le temps est l’accident.

Après cet arrêt-là, le premier sujet se faufile encore entre les tonalités jusqu’à l’accord de dominante de fa dièse mineur, marquant un troisième point d’orgue.

Qui avait fait les premiers pas ?

Le jour où elle m’a dit qu’elle risquait d’être en retard, où j’ai répondu que moi aussi, que cela n’avait pas d’importance ; pour elle non plus ; alors, … C’était un jour comme un autre.

Comme un autre ? Tous les jours ne sont-ils pas comme les autres ? N’ont-ils pas tous vingt-quatre heures ?

Il faut bien y marquer des pauses. Pour un épicurien véritable, le bonheur des dieux qui sert de modèle au nôtre est un spectacle, celui de leur éloignement, de leur immobilité, de leur inaction, comme un sommeil, que ne nous transmettent que des images infiniment mobiles : cette représentation peut-elle aller tout à fait sans tristesse ?

Nous ne devrions y chercher pourtant qu’un modèle de sérénité.

La sérénité vient avec le soir : elle s’y nourrit du temps passé, des étapes franchies, des passages qu’on a laissés derrière soi, avec les compagnons qui ne nous ont pas suivis, avec les motifs que nous partagions avec eux : c’est en perdant notre mobilité, en renonçant à nos motivations, que nous nous rapprochons des dieux.

Après le point d’orgue, encore, s’amorce la conclusion par le retour au motif initial, suivi bientôt de la complication de tous les contrepoints, motifs contre motifs, notes contre notes, croisements, entrecroisements, écarts, distances et rapprochements, pour faire place enfin à la reprise en toute simplicité du surgissement du second sujet, s’épuisant maintenant pour s’apaiser, après le rappel en forme d’abrégé renversé de l’anacrouse introductive qui avait servi de tremplin à l’origine de l’histoire, sur un dernier point d’orgue, celui-là sans appel – sinon d’avoir à passer à d’autres mouvements.

Que d’histoires, écrites ou accomplies : on n’arrête pas d’en faire et d’en refaire, faute de pouvoir en finir avec elles.

Chacun vit sa vie, certains la passent à la raconter, ou à raconter celle des autres.

De quoi n’y a-t-il pas d’histoire ?

Combien faut-il être pour avoir une histoire ?

Qu’est-ce, qui est-ce, qui n’a pas d’histoire ?

Combien de morceaux faut-il avoir composé pour entrer dans l’histoire ?

De combien de pièces faut-il être composé pour avoir une histoire ?

Comment faire pour raconter toute une histoire en cinq minutes et demie ?

|